Libertad, transparencia, participación y soberanía: pilares de una gestión provincial socialista

En 2007, por primera vez en la historia institucional de la Nación, una mujer fue electa para la gestión de un gobierno provincial. Desde entonces, y por dos mandatos consecutivos (2007-2011/2011-2015), la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur fue gobernada por la socialista María Fabiana Ríos. En este breve artículo compartiremos una serie de medidas específicas impulsadas e implementadas por el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur entre 2007 y 2015 como ejemplo de la profundización de los pilares fundamentales de libertad, transparencia, participación y soberanía política. Creemos que considerarlos permitirá no solo poner en valor esta gestión en particular, sino también toda tendencia a disputar y lograr gobiernos socialistas y populares, mostrando que es posible transformar la realidad de una localidad o una provincia federada.

Por: Ana Villanueva y M. Betania Longhi / Arte: Ivana Vollaro

Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur (A.I.A.S) es una provincia joven, con una breve historia democrática en la que el socialismo dejó su huella y logró aportar en la constitución de una experiencia política y social que tiene mucho para enseñarnos e inspirarnos en el camino colectivo y federal hacia una Argentina más igualitaria.

La actual provincia Tierra del Fuego A.I.A.S fue el último Territorio Nacional de Argentina, estatus jurídico-político que, hasta comienzos de los 90, restringió la elección de autoridades y, por ende, la participación política de sus habitantes, sometiéndoles a designaciones y decisiones indicadas por el Ejecutivo nacional.

El 26 de abril de 1990 se sancionó la Ley 23.775 de creación de la Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S. Durante 1991 se redactó la Constitución Provincial, y fue recién a partir de 1992 que se instituyó el primer gobierno provincial democrático electo por la población fueguina.

La historia de la soberanía política provincial comenzó con dos gestiones del partido Movimiento Popular Fueguino1 (1992-1995/ 1995-1999) y continuó con gobiernos que replicaron tardíamente los resultados electorales nacionales: una gestión del peronismo menemista (1999- 2003) y luego una alianza de radicales y peronistas (2003-2007). A mitad de este último mandato, en diciembre de 2005, el entonces Gobernador Mario Jorge Colazo (UCR) fue destituido por retención de fondos e irregularidades en la ejecución del presupuesto provincial, dando lugar a la aceleración de una profunda crisis institucional que se venía gestando producto de la corrupción, los privilegios, el control político sobre los medios de comunicación, el ajuste, la falta de transparencia y el endeudamiento y que culminó con la asunción anticipada de las nuevas autoridades provinciales el 17 de diciembre de 2007.

El triunfo de la fórmula de Argentina por una República de Iguales (ARI) para la gobernación, en julio de 2007, llevó a la fórmula Ríos-Basanetti como representantes del poder ejecutivo fueguino. Fabiana Ríos, por entonces era diputada nacional.

El ARI fue un espacio político conformado por distintas expresiones del socialismo, como el Partido Socialista Democrático (PSD), y ciertos sectores del partido radical y el peronismo no menemista a partir de la ruptura del bloque parlamentario de la Alianza, previo a la crisis de 2000.

Las y los socialistas que integraron el ARI en Tierra del Fuego A.I.A.S venían del Partido Socialista Auténtico (PSA), contaban con el apoyo de sectores independientes y sindicales, y apostaron a la ampliación de las bases organizativas para disputar los grandes cambios.

En 2007 la sociedad fueguina expresó su acuerdo electoral con aquel recorrido y propuestas, visto bueno para la concreción de cambios específicos como: abrir las cuentas del Estado, institucionalizar la participación social, poner en agenda pública los problemas de la sociedad, respetar y promocionar la libertad de expresión y la diversidad de ideas y trazar las directrices que permitieran resolver estructuralmente las crisis económicas que cíclicamente se producían en el territorio. No se sabía entonces cómo ni cuánto de todo ello sería resistido por las corporaciones mediáticas, políticas y económicas.

Regulación de pauta publicitaria oficial

Desde 1991 y hasta 2007, los medios de comunicación provinciales habían crecido al amparo de la obediencia del poder estatal. Si bien existía gran diversidad y fragmentación en comparación con cualquier otra provincia del país -con menos de 125 mil habitantes, Tierra del Fuego contaba con media docena de diarios, además de decenas de radios y portales digitales-, las y los periodistas denunciaban censura y persecución: el reparto de fondos de pauta pública se estipulaba según los contenidos, y todo ello llevaba a la reproducción de discursos hegemónicos y unidireccionales que servían más a las dirigencias de turno y al fortalecimiento del status quo, que a la mirada crítica, la libertad de prensa y el derecho a la información.

Los medios de comunicación que lograban sobrevivir, debían aceptar la intromisión de los poderes e intereses políticos y económicos instituidos, y se daba la paradoja de que el Gobierno financiaba la desinformación y regulaba la agenda mediática: los discursos y contenidos publicados expresaban una alineación total con la publicidad paga. Se trataba de un sometimiento: quien no lo aceptaba, se quedaba sin financiación.

Esta práctica era la regla generalizada y abierta y, además, afectaba distintas dimensiones de la realidad fueguina obturando el impacto de la organización social, cultural, sindical y política no-hegemónica y el desarrollo de prácticas participativas en las decisiones comunes y las políticas públicas, entre otras cuestiones que se decidieron encarar y resolver.

Considerando que el objetivo principal del gobierno era dar prontas y claras señales de cambio, en febrero de 2008, fue la regulación de la pauta de publicidad oficial (Decreto 183/08). Desde entonces Tierra del Fuego se convirtió en la primera provincia de Argentina en sancionar un marco legal sobre la distribución del presupuesto publicitario del Estado, según el cual se eliminaba el manejo discrecional de la publicidad oficial estableciendo un criterio de distribución transparente, equitativo, acorde a la llegada y penetración de cada medio de comunicación.

El decreto 183/08 establecía que la nueva finalidad de la pauta oficial era informar sobre la gestión del gobierno, comunicar disposiciones normativas, preservar los derechos de la comunidad, difundir las políticas públicas relevantes y afianzar los principios constitucionales, la diversidad de voces y expresiones sin distinción de líneas editoriales ni de perspectivas comunicacionales. Entre sus considerandos definía:

“El Estado resulta un actor económico de notable envergadura dentro del mercado publicitario y su intervención discrecional y desregulada, puede generar distorsiones que entorpezcan el desarrollo general y el equilibrio del sector, afectando sensiblemente la libertad de expresión y de prensa (…) Que esta relación económica no debe ser utilizada por parte de los gobiernos como herramienta de presión a medios o periodistas, censura indirecta, o condicionamiento de contenidos.

La medida creaba un Registro Provincial donde los Medios de Comunicación interesados en contratar publicidad con el Estado debían anotarse bajo determinados requisitos, como no tener deudas impositivas, regularizar la situación de todo su personal según el Estatuto del Periodista Profesional, presentar una declaración jurada de tirada o visitas a las páginas web y entregar una grilla de programación con su correspondiente tarifario; a su vez, establecía un sistema que asignaba puntajes a los medios inscriptos según los criterios de proporción de producción local de contenidos, cobertura de asuntos territoriales, niveles de audiencia o tirada y cantidad de personas empleadas.

El decreto también consideraba la firma de convenios con instituciones educativas provinciales para realizar sondeos de opinión pública que establecieran los niveles de audiencia, alcance, penetración, preponderancia social y credibilidad de los medios entre los que se distribuía la pauta publicitaria.

Esta iniciativa recibió críticas, y aunque la corporación mediática se declaraba harta de gobiernos que la presionaran extorsivamente con la pauta publicitaria, y en un principio convalidó la regulación, las resistencias también se expresaron desde el sector. El rechazo se centraba en los montos asignados presupuestariamente.

El primer decreto que derogó el gobierno que sucedió a los dos mandatos de Fabiana fue el de regulación de pauta.

Libertad sindical

En Mayo 2009 se sancionó el Decreto 864/09 de libertad sindical provincial. Basado en las garantías de la Constitución fueguina y en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Decreto ratificaba un convenio suscripto entre la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) con el Ministerio de Trabajo provincial, registrándose por primera vez el reconocimiento de la personería jurídica de la CTA.

A la vez, se creaba el Registro Provincial de Asociaciones Sindicales convocando a los sindicatos sin reconocimiento a inscribirse, y a las y los trabajadores a organizarse según sus intereses, con el objetivo de garantizar y fortalecer la libre sindicalización.

Garantizar la personería jurídica de la CTA, legitimando y habilitando su rol en la negociación de las condiciones laborales y salariales en igualdad de condiciones que la Confederación General del Trabajo (CGT) significó un hito que, si bien duró poco, constituyó un valioso antecedente para la lucha sindical en favor de la ampliación y el fortalecimiento de los derechos y la diversidad sindical.

Para el 2015 la Provincia había reconocido un total de 17 sindicatos de distintos sectores, desde estatal, metalúrgico, petrolero, como de la salud, del comercio, de la educación y de la seguridad e higiene; públicos y privados, municipales y provinciales.

Durante abril de 2016, la entonces Gobernadora Bertone decidió derogar el Decreto generando un retroceso de gran magnitud en materia de derechos y garantías de negociación sindical. En línea con esta decisión, durante su mandato (2016-2019) se extinguieron las mesas de negociación y paritarias, se realizaron despidos masivos y se sostuvo un congelamiento salarial sin precedentes.

Gestión transparente

Con la misma idea básica en relación a la transparencia y el derecho a la información, la gestión se concentró en garantizar a la ciudadanía el acceso a las cuentas públicas.

El proceso que se iniciaría implicaba un cambio sustancial en la forma de gestionar: había que abrir y mostrar las entrañas del Estado, porque sus números son los recursos de toda la ciudadanía y los escasos fondos disponibles eran, sin embargo, los fondos de todos y todas.

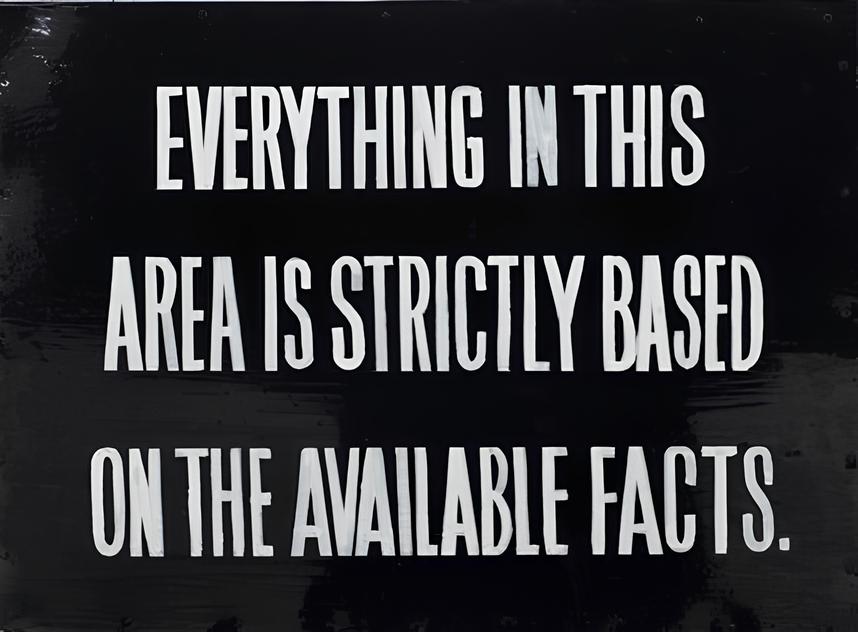

Como reza el principio básico de todo gobierno abierto y democrático, la transparencia es simplemente el derecho de acceder a la información pública. Y es una condición necesaria, aunque no suficiente, para ejercer el poder. En un sentido más amplio, la transparencia es también la mejor manera de evaluar las políticas públicas, a la vez que ofrece a la sociedad la información necesaria para valorar o criticar a sus gobiernos. En este marco, se publicó la información que los gobiernos anteriores habían escondido: los mismos archivos que se encontraban disponibles para funcionarios y funcionarias, y que les permitían tomar sus decisiones, eran accesibles ahora a toda la población.

A dos años de gestión, se insistió en la adhesión del resto de los poderes del Estado nacional, provinciales y municipales, y en la discusión de los roles y las responsabilidades de cada uno para optimizar los recursos. Fue también en ese 2010 que terminó de madurar la idea de jerarquizar la vía que se había abierto a través de la creación de una plataforma en línea para comunicar diariamente la gestión de los fondos públicos. Hasta allí, la información se subía con una regularidad mensual, a veces semanal. Todavía faltaba hacerlo dinámico y con un detalle diario.

En el índice internacional, Argentina se había ubicado en el puesto 40 en 2006, 56 en 2008 y 2010, detrás de Brasil, Chile, Perú y Colombia. Hasta el lanzamiento de Gestión Transparente, Tierra del Fuego se ubicaba en el 21° lugar entre los 24 distritos. Para 2011, la provincia trepó en el índice ubicándose entre los primeros lugares.

Ya en el segundo mandato, en 2013, Tierra del Fuego se ubicó en el primer lugar de mecanismos de transparencia presupuestaria de todo el país.

Consejo Económico y Social

El espíritu de consenso que tiñó toda la gestión se sintetizó con la puesta en marcha del Consejo Económico y Social (CES), institución constitucional instrumentada por la Ley provincial 321 sancionada en el año 1996, pero desde entonces dormida en el sueño de la pura formalidad.2

El Consejo fue diseñado como un espacio en el que toda la comunidad fueguina, a través de sus instituciones y organizaciones sociales, políticas y económicas, podía participar en ejercicio de su derecho a discutir y acordar políticas públicas a largo plazo. Su puesta en marcha permitió contemplar estos derechos, a la vez que sentar las bases para un nuevo Estado y fortalecer la legitimidad de las decisiones productivas y administrativas que tenían que reformularse, considerando que las gestiones anteriores venían instituyendo una provincia muy dependiente de sus beneficios impositivos y que descuidaba sus propios recursos. Ese espacio de escucha y consenso incluía representación parlamentaria provincial y municipales, sindical, empresarial y de las universidades. Al principio, por distintos motivos, entre estos el desconocimiento de la herramienta participativa y las desconfianzas, hubo grandes ausentes, pero al ver los resultados y alcance de las discusiones y decisiones, su base se fue ampliando.

Se trató de una apuesta a la transformación, de una democracia puramente representativa al fortalecimiento de una democracia mucho más participativa, comprendiendo que ello implica una mejora y no una pérdida de poder en tanto las decisiones y responsabilidades se reparten, legitimando la sustentabilidad política de las acciones de gran alcance. De hecho, el Consejo tuvo mucho más potencial del pensado.

El CES fue una herramienta fundamental para definir la prioridad de las obras de infraestructura realizadas en el marco del acuerdo entre el Gobierno provincial y el Poder Ejecutivo Nacional del Fideicomiso Austral, primer fondo fiduciario que promovió la realización de distintas obras públicas de necesidad para la Provincia (Resolución 185/2011 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios).

También jugó un papel clave en asuntos institucionales, como lo fue la modificación del Consejo de la Magistratura para el proceso de selección de jueces y juezas, una discusión que hacía diez años se pretendía dar y no podía salir del debate de un pequeño grupo social. Sin embargo, y más allá de que el asunto logró un fuerte aval en la arena de la discusión pública y llegó a la Legislatura, este nunca fue tratado, no pasó de aquella instancia.

El CES también demostró ser un espacio clave para la resolución de conflictos, como el atravesado en la toma de la Casa de Gobierno en 20133, en la que se logró superar la crisis institucional y resolver la situación sin represión.

La gestión propuso la misma herramienta y experiencia participativa a los municipios de la Provincia, sin lograr su consolidación. Si bien las políticas participativas aún son absolutamente dependientes de la disposición y apropiación de todas y todos sus participantes, es fundamental el apoyo de parte de las gestiones ejecutivas, para que puedan expresar su enorme potencialidad o simplemente ninguna.

Desde 2015, el Consejo Económico y Social provincial no volvió a convocarse. La ley provincial continúa vigente.

Soberanía en la provincia de la Isla grande de Tierra del Fuego, la Antártida y las Islas del Atlántico sur

En abril de 1990, el Congreso sancionó la Ley 23.775 de provincialización de Tierra del Fuego. El entonces presidente Carlos Menem promulgó la Ley en mayo, pero el mismo día le impuso un veto parcial que excluía del territorio provincial, junto a las erróneamente incluidas Islas chilenas Lawrence y Cole, a las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur.

El veto de Menem obedecía a razones ideológico-políticas. Su gobierno sostenía lo que se conoce como “la política de la seducción” y evitaban cualquier acción o medida que incomodara las exigencias del Reino Unido y otras potencias. Por su parte, el proceso de privatizaciones ya se encontraba en marcha y justificaban la necesidad de dar una buena imagen y sostener una buena relación con países potencialmente inversores.

El gobierno de Menem es responsable de un gran retroceso en materia de soberanía nacional: dejó a Tierra del Fuego sin una definición clara del ejercicio de su jurisdicción, siendo el único territorio sudamericano con una parte de su territorio ocupado por una potencia extranjera y la única provincia insular, bicontinental y con una porción de su territorio incluida en el Tratado Antártico.

Sin límites provinciales definidos, los recursos hidrocarburíferos costa afuera se encontraban bajo jurisdicción de la Nación, y por tal motivo la provincia no intervenía ni recibía regalías por su explotación. De hecho, más de diez años después de la provincialización de Tierra del Fuego, en el fallo “Total Austral S.A. c/ Tierra del Fuego” de septiembre de 2003, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 81º de la Constitución Provincial que afirma el dominio exclusivo, inalienable e imprescriptible de la provincia sobre sus recursos naturales y los contenidos en el mar adyacente y su lecho.

En este contexto, algunos sectores políticos y económicos adoptaron la perspectiva política impulsada por el menemismo, y se dedicaron a fortalecer el discurso que afirma que las Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur son Islas que “jurídicamente” no pertenecen ni a la provincia de Tierra del Fuego, ni a la Nación Argentina. En paralelo, durante 2003 se aprobaba en Roma la Constitución de la Unión Europea, que describía y definía a las Islas como parte del Reino Unido.

Modificar esta situación general -que podríamos caracterizar como de desmalvinización- fue uno de los múltiples objetivos de la gestión socialista en Tierra del Fuego. Para lograrlo, hubo que establecer el alcance y definir qué parte del asunto estaba en manos estrictamente de la provincia. Se comenzó trabajando cultural y comunicacionalmente en tensionar la idea de que sólo teníamos incidencia en materia de la “Isla Grande” o “la Isla”, como se refería antes a la provincia; todo un desafío que implicó un proceso pedagógico interno y se centró en superar las políticas puramente declarativas que teníamos por costumbre.

La gestión comenzó trabajando en la consolidación de la identidad provincial en la Cuestión Malvinas, y su primer logro en la materia podría establecerse a partir de 2009, año en el que se presentó y sancionó la Ley de límites provinciales impulsada por la entonces Diputada Nélida Belous, con el apoyo de la Cancillería.

La Ley 26.552 permitió establecer las bases para la profundización de la política de soberanía, tanto en términos provinciales como sobre la Cuestión Malvinas, e incluyó estrategias diplomáticas, política internacional, nacional e interna, siendo el marco para que Tierra del Fuego, A. e I.A.S. firmara el primer Fideicomiso Austral, instancia que por primera vez reguló el destino del 50% de las regalías hidrocarburíferas de los yacimientos costa afuera con el objetivo específico de realización de obras de infraestructura básica y pendientes para la Provincia.

En Junio de 2009 la Provincia participó por primera vez en las sesiones del Comité de Descolonización de Naciones Unidas (ONU). Allí, Argentina denunció el despojo de los recursos naturales no renovables que aún padece nuestro continente. Al año siguiente, la gobernadora Ríos volvió al Comité de Descolonización, pero esta vez acompañando la primera exposición que haría una presidencia argentina: la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner expresó las demandas de la Nación cara a cara con los representantes de la ocupación británica de las Malvinas.

En marzo de 2010 se creó por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial el Consejo Asesor Provincial “Observatorio Malvinas”, un antiguo reclamo de los ex-combatientes que suponía un espacio de análisis y seguimiento de la Cuestión Malvinas. Desde este organismo formalizado, especialistas e instituciones políticas y sociales fueguinas asesoraban, proponían y discutían junto con el gobierno provincial estrategias, acciones, políticas y programas sobre la materia con el objetivo de avanzar en el camino hacia la soberanía sobre las Islas del Atlántico Sur.

El Observatorio luego fue ratificado y legitimado con el dictado de la Ley Provincial 836 que establece entre sus funciones el impulso y creación de publicaciones e investigaciones, la concreción de convenios con organismos públicos y/o privados, el seguimiento y el registro de todo lo actuado por la provincia sobre el tema.

En este contexto, se presenta Alejandro Betts, un fueguino nacido en Malvinas en 1947 y exiliado al continente en 1982 luego del conflicto bélico, quien históricamente venía expresando su apoyo al reclamo argentino de soberanía sobre las islas del Atlántico Sur y actuando como peticionante en el Comité, argumentando y defendiendo la posición argentina. En 2015, Betts se convirtió en el primer argentino nacido en Malvinas en votar en el país.

En 2014, cuando Betts recibió su DNI en el Registro Civil de Ushuaia con domicilio en Hebe 1, Puerto Argentino, Malvinas, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina, se corrió una línea simbólica y práctica de la identidad provincial.

Betts también fue candidato a diputado del Parlasur por el Partido Social Patagónico (PSP). Al respecto, él siempre comentaba que, al margen de los distintos logros conseguidos a través de la participación en el Comité de Descolonización de la ONU, la invitación del PSP a integrar sus listas fue una señal clara de que Tierra del Fuego, A. e I.A.S comenzaba a darse una política propia respecto de la Cuestión Malvinas. Si una cuestión debía ser llevada desde la provincia al Parlasur ésa era la de Malvinas.

Durante la gestión se sentaron precedentes para que la política de Tierra del Fuego incluya en su agenda la lucha anticolonial, por la soberanía y el federalismo real, y en este sentido puede afirmarse que dio la tarea de recuperar los principios sostenidos por Alfredo Palacios en el Parlamento argentino y de participar activamente en las políticas llevadas adelante por el Gobierno Nacional que también buscaban desandar el proceso desmalvinizador implementado desde el período menemista.

Ampliación de derechos: matrimonio igualitario y licencias de cuidados compartidos

El 10 de noviembre de 2009, un fallo de la jueza Gabriela Seijas declaró la inconstitucionalidad del artículo 188 del Código Civil y habilitó la realización del primer matrimonio igualitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, el casamiento entre Alex Freyre y José María Di Bello que se realizaría el 01 de diciembre del mismo año no se realizó, porque otro juez impidió la realización del acto y el cumplimiento de la sentencia de Seijas.

Alex y José María lograron casarse en Ushuaia el 29 de diciembre de 2009 a partir del Decreto provincial 2996/09, resolución que autorizó al Registro Civil de la Provincia a realizar el acto del matrimonio de acuerdo con la sentencia Seijas. Esta decisión política, atravesada por el propósito de proteger y ampliar los derechos humanos, sumó un elemento fundamental a la larga lucha que llevaban adelante las organizaciones sociales y fue la piedra de toque de un proceso que concluyó con la sanción de la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario (2010) en el Congreso Nacional.

En el plano provincial, la implementación del Matrimonio Igualitario marcó una experiencia y un camino, y fue acompañada de la revisión crítica-institucional en torno a los distintos obstáculos que debía enfrentar la comunidad LGBT+ en materia de igualdad ante la ley. De hecho, fue este tipo de reflexión la que permitió pensar en la legislación de nuevas licencias de cuidados compartidos.

Un año y medio después de la promulgación de la Ley de Matrimonio Igualitario, una pareja de docentes había solicitado a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia que se agregue al nombre de su hijo el apellido de su otra madre. En el marco del acto privado en el que se consagró el derecho a la identidad del niño, ambas madres compartieron la experiencia de haber llevado adelante una fertilización asistida, un embarazo e incluso el nacimiento de su hijo sin el debido reconocimiento legal, no sólo del matrimonio -que entonces no existía- sino también del derecho al cuidado y acompañamiento de la gestación, nacimiento y primeros tiempos de vida del hijo.

Para el caso, la compañera de la mujer gestante, también madre del recién nacido, no había sido reconocida como familia, esposa ni concubina, por ende, no existió su derecho al acompañamiento y cuidado.

En una revisión de la norma provincial se hacía evidente que esta sostenía un status quo heteronormado, es decir, que era de exclusiva consideración de parejas heterosexuales y sin perspectiva de género y diversidad alguna. La ley de licencias por maternidad hasta entonces vigente tenía por objeto central proteger a niños y niñas garantizándoles el derecho a los cuidados durante los primeros meses de vida a través de una licencia de 210 días exclusiva para las mujeres gestantes. Al ser tan prolongada, y solo estar dirigida a mujeres gestantes, esta ley también terminaba implicando menos oportunidades laborales para las jóvenes y adultas en edad fértil, ratificando estereotipos de cuidado a cargo de las madres y excluyendo a las personas progenitoras no-gestantes del proceso del nacimiento de sus hijos e hijas.

El régimen de licencia por maternidad no contemplaba ni reconocía las realidades familiares homosexuales, monoparentales ni otros tipos de vínculo afectivo-familiares que se implican en la crianza y cuidado de las infancias que no sean: “madre”, “padre” e “hijo”. Tampoco se consideraba con la debida atención el proceso de adopción ni el duelo perinatal.

Había muchas circunstancias que había que incluir y considerar, entre ellas la posibilidad de que una vez sucedido el nacimiento, o la adopción, la persona titular de la licencia pueda derivar (o más bien compartir) su licencia a quien ella elija. Este último punto es la ampliación de derecho más descriptiva del régimen de licencias.

El proyecto de creación de un nuevo régimen de licencia prenatal, por gestación adopción, cuidados y lactancia para las y los agentes del Estado provincial fue redactado e impulsado por el Poder Ejecutivo provincial, revisado por las centrales sindicales y llevó varios meses de discusión parlamentaria hasta su sanción en diciembre de 2012

La Ley provincial 911 instituye el derecho de trabajadoras y trabajadores estatales al ejercicio de una licencia de cuidados por gestación u adopción de modo compartido, afectando la reproducción institucional de los estereotipos y roles de género impuestos por la sociedad patriarcal. Al reconocer la diversidad de las composiciones familiares, la diversidad de decisiones posibles en torno al trabajo, y los derechos de las familias a organizarse, esta ley establece los 30 días clásicos de Licencia prenatal y 180 días posteriores al nacimiento u adopción para las trabajadoras estatales que, según su criterio en tanto titulares, pueden optar por ceder y/o compartir con su cónyuge o conviviente si también fuera agente del Estado.

Para casos en que solo una parte de la familia trabaja en el Estado, por ejemplo, si la trabajadora embarazada trabaja en el ámbito privado y posee una licencia menor, su pareja -en tanto se desempeñe en el Estado fueguino- puede tomarse los días de diferencia hasta cumplir los 180 días que corresponden por el evento.

Hoy, en Tierra del Fuego, gestar, cuidar, ampliar la familia, son cuestiones que el Estado debe acompañar con una clara perspectiva de género y diversidad.

Conclusiones

Ya han pasado diecisiete años del inicio de esta experiencia que, por dos periodos llevó adelante los destinos de la provincia de Tierra del Fuego. Muchas de las iniciativas planteadas se han sostenido en el tiempo, y la sociedad se apropió de ellas, otras por el contrario fueron rápidamente derogadas y archivadas.

Creemos que soñar y fundamentalmente lograr plantear nuevas formas de gobernar, con respeto a la diversidad, defensa irrestricta de la libertad, la participación social, la soberanía y la transparencia, son parte de un proceso que -como nos muestra la triste realidad actual- no se recorre de manera lineal: hay avances, recodos, demoras, paréntesis, retrocesos, nuevos avances… pero mientras la militancia recuerde, valore y reflexione sobre las experiencias que somos capaces de llevar adelante, es posible seguir soñando y construyendo otros horizontes posibles.

Código del artículo: 25001004