Crueldad y castigo: apuntes para un antipunitivismo republicano

En este artículo, el autor analiza las raíces sistémicas de la crueldad política propia de las sociedades contemporáneas. A partir de una crítica a la lógica del castigo, propone una alternativa política que articule lógicas antipunitivistas con prácticas políticas republicanas y democráticas.

Por: Justo Delgado / Arte: Hugo Orlandini

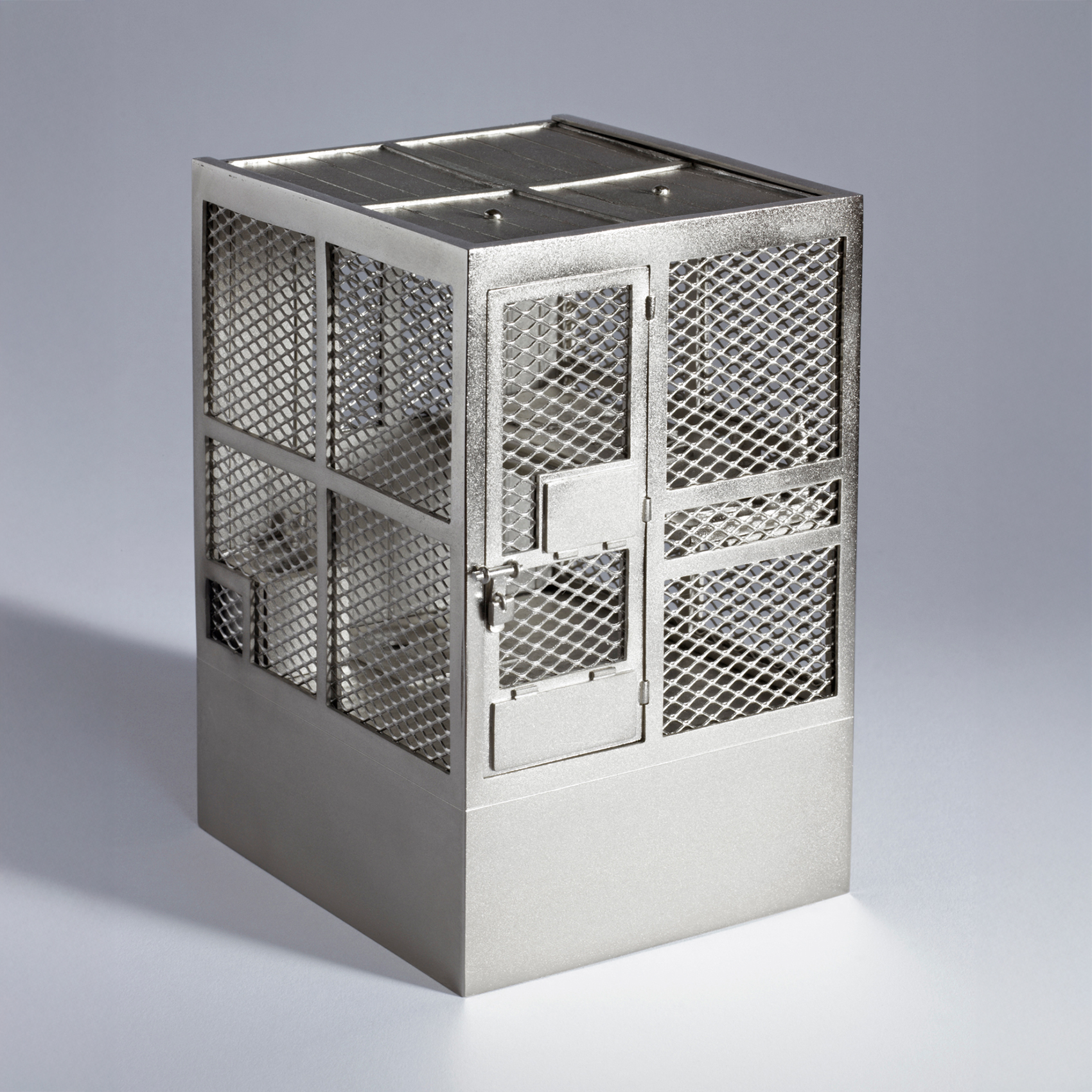

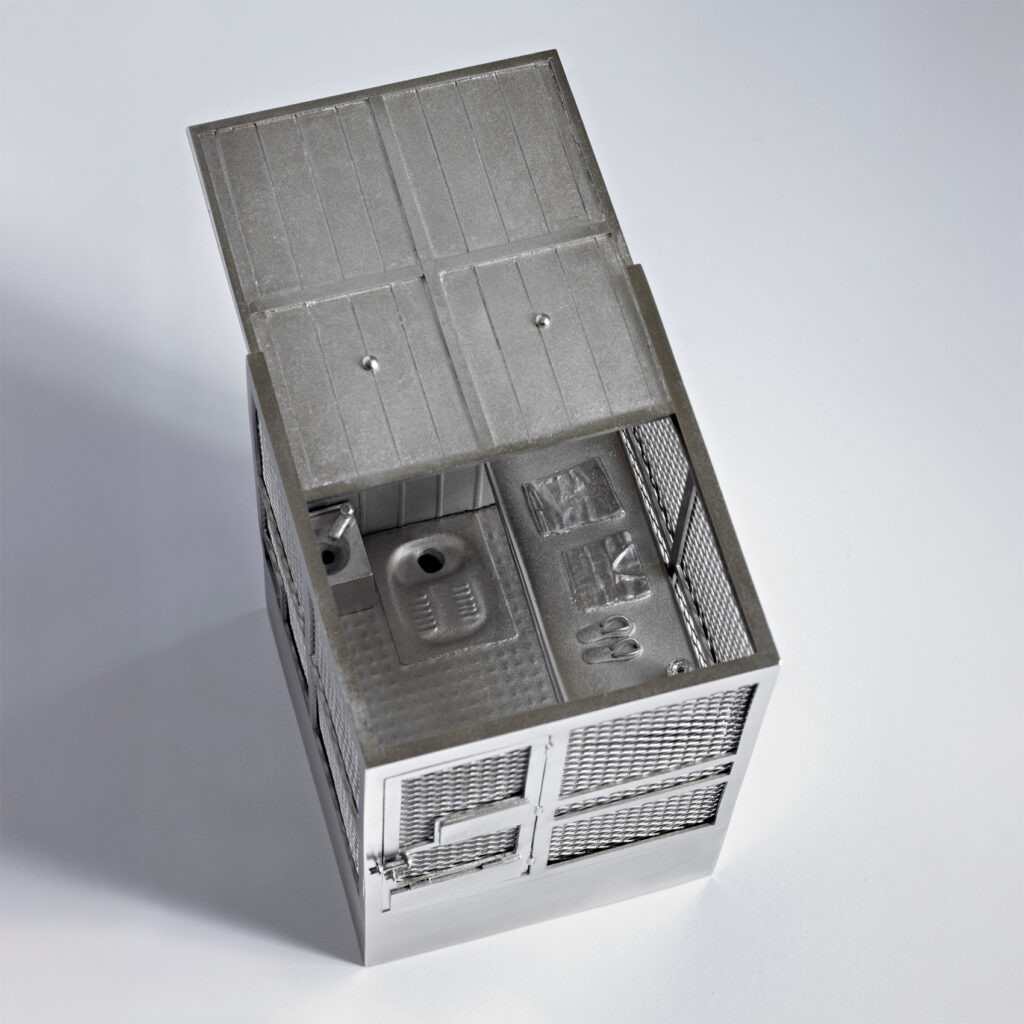

Caja musical, 2012. Hugo Orlandini. Objeto sonoro. Bronce niquelado 10 x 14 x 11 cm Melodía My way. Basado en un módulo del campo de detención de Guantánamo

Política y crueldad: raíces sistémicas de la relación

En Argentina, hay un éxtasis de crueldad. No soy el primero en decirlo. Desde hace un tiempo que venimos hablando de esto (Gago, 2024). Siendo concreto, desde los inicios del actual gobierno de Javier Milei, y sobre todo a raíz de los conflictos desatados por los recortes presupuestarios a las universidades, a los hospitales y a las personas con discapacidad. Sin dejar de mencionar el protocolo antipiquetes, sancionado por Patricia Bullrich en diciembre de 2023, cuyo emblema trágico fue el caso de Pablo Grillo, que aún hoy pelea por su vida.

No es mi intención hacer un análisis de la crueldad, menos todavía de las políticas crueles del gobierno de turno. En todo caso, prefiero redireccionar un poco la discusión, para hablar de lo que podríamos llamar las raíces sistémicas de la crueldad. Sin quitarle mérito a la impronta desalmada del gobierno, mi tesis es que la fuente de toda crueldad no es tanto la voluntad de un presidente, sino la misma sociedad capitalista.

En este sentido, el objetivo de este artículo es examinar una de las dimensiones más crueles de nuestras sociedades actuales: las cárceles. Sin ningún lugar a duda, hoy en día las prisiones forman parte de nuestro sentido común. Resulta normal escuchar pedidos de encarcelamiento en el debate público, a tal punto que es frecuente escuchar a funcionarios públicos vociferar la consigna “cárcel o bala”. Incluso es probable que conductas como estas se estén acentuando de forma creciente. Ante la agudización del conflicto social, particularmente en materia de seguridad, muchas personas pretenden solucionar los problemas privando a más personas de su libertad. A esto, a grandes rasgos, se le llama punitivismo. Frente a ello, urge una política antipunitivista.

¿Qué es el antipunitivismo?

Para comprender mejor este fenómeno, la referencia obligada es Angela Davis, cuyas ideas pueden ser muy útiles y esclarecedoras. En ¿Son obsoletas las prisiones? (2017), la filósofa y activista estadounidense, a partir de un análisis basado en numerosa evidencia empírica, señala cómo se logró conformar un sistema masivo de encarcelamiento con el consenso implícito del público. Ella parte de un determinado diagnóstico, a saber, que las prisiones tienden a hacer pensar a la gente que sus propios derechos y libertades están más seguros y resguardados de lo que lo estarían si las prisiones no existieran. Y, partiendo de dicho disparador, analiza cuáles son los motivos de esa creencia arraigada en el imaginario social, que legitima lo que ella denomina un complejo industrial carcelario. Esto es, un sistema penitenciario por el cual las corporaciones privadas se benefician de la explotación del trabajo forzado de los reclusos de las unidades correccionales. Davis, en efecto, señala la simbiosis entre el sistema económico y el penitenciario, y da cuenta de cómo este último está estructurado en función del primero (2017, p. 99).

Ahora bien, al margen de la cuestión económica, la tesis fundamental de la autora es que, como sociedad, damos por sentada la existencia de las prisiones, como algo inevitable. Esto, para ella, cumple una determinada función ideológica: las cárceles son pensadas como “un sitio abstracto en el cual se depositan los indeseables, aliviándonos de la responsabilidad de pensar en los verdaderos problemas que afligen a aquellas comunidades de las que se extraen prisioneros en números tan desproporcionados” (Davis, 2017, pp. 17-18). En este sentido, las prisiones nos liberan de la responsabilidad de hacernos cargo y comprometernos con los diferentes problemas que atraviesan a la sociedad.

Davis, entonces, propone cambiar el panorama de la discusión, abogando por nuevas discusiones y debates que pongan el foco sobre la descarcelación. Su perspectiva, denominada abolicionismo, nos invita a pensar un mundo sin cárceles. Ella nos empuja a no conformarnos con un mero sistema carcelario ‘mejor’. No pone el ojo sobre un cambio cuantitativo, sino sobre una ruptura de índole cualitativa. Sostiene que “el desafío más difícil y urgente hoy es explorar creativamente nuevos terrenos de justicia, donde la cárcel ya no sea nuestro eje principal” (Davis, 2017: 32).

Puede parecer una propuesta audaz. Sin embargo, con una gran agudeza y una admirable osadía, Davis se encarga de argumentar sobre la posibilidad de abolir las prisiones, en favor de nuevas alternativas que reemplacen la encarcelación, tales como la “desmilitarización de las escuelas, revitalización de la educación en todos los niveles, un sistema de salud que brinde atención física y mental gratis para todos, y un sistema de justicia basado en la reparación y la reconciliación en lugar de la retribución y la venganza” (Davis, 2017: 126).

Básicamente, la propuesta de Davis consiste en pensar un conjunto de alternativas que transforme radicalmente muchos aspectos de nuestra sociedad, a los efectos de dar con un nuevo diseño institucional que vehiculice la erradicación de las prisiones. En otras palabras, ella propone pensar alternativas verdaderamente transgresoras, que nos ayudarían a transformar nuestra sociedad desde sus cimientos.

Los aportes de Davis son un material ineludible a la hora de trazar un nuevo horizonte para nuestra sociedad, donde las cárceles no estén instaladas tan fácilmente en nuestro sentido común. Específicamente, para disociar la tan arraigada relación conceptual que tenemos entre crimen y castigo. En este sentido, puede ser el punto de partida para trazar un programa de índole antipunitivista a la hora de abordar el conflicto social y su relación con ciertas conductas delictivas. Nos permitiría repensar desde una perspectiva crítica los mecanismos adecuados para resolver el fenómeno de la violencia, dejando de lado las perspectivas punitivistas. Ahora bien, ¿qué es exactamente el punitivismo?

Siguiendo la definición de Moira Pérez, “el punitivismo puede ser caracterizado como un sistema de creencias y prácticas basadas en la idea de que el castigo es un medio adecuado para la resolución de conflictos” (2021, p. 271). En otras palabras, es una postura que considera que, ante la aparición de diferentes conductas delictivas, el equilibrio en el tejido social puede ser restablecido por la acción de sancionar.

Este tipo de cosmovisión, entonces, se caracteriza por pensar que la manera de combatir el delito o la violencia en una sociedad es a partir de la aplicación de diferentes sistemas de sanciones. En este sentido, un punitivista pensaría que, si los delitos tipificados en el código penal son moneda corriente en una sociedad, esto se debe a una falencia en el sistema de sanción de dicha sociedad.

De cualquier manera, esto no parece verificarse en los hechos. Según este razonamiento, a mayor evolución del castigo, la tasa de delitos debería ser menor. Sin embargo, si observamos la evolución de dichas variables en Argentina –por poner un ejemplo–, la relación es inversa. Según un estudio realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre la Inseguridad y la Violencia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, entre 2015 y 2019 la población carcelaria de Argentina se incrementó en un 27% (CELIV, 2019). Pero, según el informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), realizado por la Dirección Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el mismo período hubo un aumento significativo total de los hechos delictivos (2020).

De todos modos, estos datos no pueden darnos resultados concluyentes al respecto. Deben realizarse aún estudios más profundos y pormenorizados que aporten mayor cantidad de evidencia. Tan solo es una referencia sobre cómo operaron dichas variables en Argentina en un determinado período de tiempo. Sin embargo, estos datos nos invitan a pensar que las estrategias punitivistas no resultan útiles para la resolución del fenómeno de la violencia. En efecto, la sanción desmesurada y el castigo no parecen ser la solución a los problemas, sino un mecanismo de retroalimentación.

Es cierto que un punitivista podría decir que el problema no es el castigo en sí mismo, que es justo, sino el sistema punitivo realmente existente. Según dicha objeción, si refináramos la ejecución de los castigos, la violencia penal sería más eficiente. De este modo, el punitivismo constituiría la mejor solución a los conflictos sociales.

Frente a esto, es necesario tener en cuenta que los resultados empíricos, si bien son muy sugestivos, tan sólo reflejan una parte del problema. La justificación punitivista de la violencia puede ser atacada por varios flancos. Por ejemplo, se puede hacer una crítica más propiamente moral. Un punitivista probablemente consideraría que la transgresión de un delito tipificado por el código penal constituye un hecho violento. Ahora bien, no hay motivo para creer que una conducta violenta pueda ser remediada con un castigo, es decir, con una represalia violenta. El punitivista debería ofrecer buenos motivos para creer que la violencia del sistema punitivo sí está justificada, mientras que los demás tipos de violencia –como la violencia delictiva– no lo están.

En este sentido, no hay razones empíricas que justifiquen la violencia, como tampoco hay una justificación moral de la violencia ejercida por parte del Estado en los castigos penales. De este modo, incluso si el castigo generara mayor obediencia a las normas y leyes, mitigando así el fenómeno de la violencia, el punitivista debería justificar la corrección ética del castigo.

Teniendo esto en cuenta, sobran las consideraciones que nos sugieren que el punitivismo, en lugar de mitigar, disminuir o eliminar la violencia, la reproduce. No obstante, el marco punitivista se encuentra fuertemente interiorizado en las creencias de las personas. Es muy común escuchar opiniones de ese estilo en diferentes conversaciones de la vida cotidiana. De hecho, el punitivismo excede lo que muchas veces suelen considerarse los espacios conservadores del espectro político, al punto de que hoy existe lo que Hadar Aviram ha denominado “punitivismo progresista”, el cual consiste en poner las estrategias punitivistas al servicio de la justicia social (2019).

En este marco, entonces, y teniendo en cuenta las consideraciones empíricas mencionadas, se vuelve necesario pensar en otras estrategias para resolver los conflictos y la violencia en las sociedades contemporáneas, que contribuyan a motorizar esa separación entre el crimen y el castigo. Dicho de otra manera, urgen nuevas propuestas que consoliden un horizonte antipunitivista.

El antipunitivismo, siguiendo nuevamente el aporte de Pérez (2021), se puede definir de la siguiente manera:

El antipunitivismo se caracteriza por su cuestionamiento del castigo como forma de abordaje de conflictos, y sobre todo de aquellos que son síntoma de problemáticas sociales más amplias. Pone en cuestión las capacidades de reparación, rehabilitación, sanación y restauración del castigo, y destaca los distintos modos en que la vía punitiva, lejos de resolver o prevenir las relaciones opresivas de poder y estructuras de inequidad, las refuerza” (p. 276).

Si conjugamos esta noción con las ideas anteriormente mencionadas de Angela Davis, podemos construir un nuevo panorama ante los conflictos sociales y la violencia. En efecto, se trata de generar un nuevo ángulo de análisis que nos dé herramientas para pensar más allá de la cárcel, repensando también nuestras prácticas cotidianas.

Apuntes para el futuro: ¿un antipunitivismo republicano?

Como cierre de este trabajo, no pretendo dar ninguna conclusión cerrada. No estoy seguro de cuál es la hoja de ruta que nos llevará a abolir las prisiones o a dejar de lado la violencia como mecanismo de solución de los conflictos sociales. Aún queda mucho debate al respecto, y no estoy seguro de cuáles serán su derrotero y sus corolarios.

De lo que sí estoy seguro, sin embargo, es de que el antipunitivismo es sólo una de las dimensiones de las discusiones que, como sociedad, tenemos que entablar. Esto supone la necesidad de un intercambio con otros debates y, sobre todo, de un diálogo con otras tradiciones políticas. Considero que una de ellas es el republicanismo.

Como he mencionado más arriba, Davis señala la función ideológica de las cárceles y del castigo. Las cárceles, decía, nos liberan del deber de hacernos cargo de los conflictos sociales. En otras palabras, nos liberan de nuestro compromiso cívico. Comencé este trabajo hablando de la crueldad, a los efectos de indagar la crueldad en sus aspectos sistémicos, es decir, en el modo en que este se encuentra enraizada en los modos de organización social.

Ahora bien, la pregunta capital de todo este asunto es cómo hacer frente a esta crueldad. O, en los términos de este artículo, cómo hacer frente a la política de la crueldad propia de los sistemas penitenciarios. Creo que el republicanismo democrático puede darnos una pista. Como señala Di Castro (2006), una de las características centrales del pensamiento republicano, que lo diferencia de otras tradiciones, como la liberal, es la reivindicación de la esfera pública frente a la mera esfera privada. Para el republicanismo, dicha esfera pública, que protege a los individuos de las interferencias arbitrarias de los poderes ajenos, se sostiene a través de la virtud y la disposición de aquellos ciudadanos a los que defiende (Peña, 2005).

Si, como señala Davis, el punitivismo nos incentiva a dejar de lado los asuntos públicos, olvidándonos de nuestras responsabilidades como ciudadanos, nuestra respuesta tiene que ser republicana. De no ser así, no sólo corre peligro la libertad de aquellos castigados cruelmente por el sistema penitenciario, sino también la de todos los ciudadanos, cuya libertad se puede ver obstruida por aquellos poderes que se benefician del complejo industrial carcelario del que Davis nos advierte.

Bibliografía

Aviram, H. (2019) Progressive Punitivism: Notes on the Use of Punitive Social Control to Advance Social Justice Ends, en SSRN, s/n. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3404276.

CELIV (2019) Contextos de encierro en Argentina: derechos y garantías procesales, recuperado el 18 de septiembre de 2025 del sitio http://celiv.untref.edu.ar/descargas/contextos-de-encierro.pdf.

Davis, A. (2017) ¿Son obsoletas las prisiones? Córdoba: Vocavulvaria.

Di Castro, E. (2006). Liberalismo y republicanismo. En A. Velazco Gómez, E. Di Castro & M. J. Bertomeu (Eds.), La vigencia del republicanismo (pp. 341-350). Facultad de Filosofía y Letras, Dirección General de Asuntos del Personal Académico, Universidad Nacional Autónoma de México.

Gago, V. (2024). La crueldad como política de Estado. Le monde diplomatique, 300. Recuperado el 18 de septiembre de 2025 de https://www.eldiplo.org/300-milei-y-la-politica-de-la-crueldad/la-crueldad-como-politica-de-estado/.

Ministerio de seguridad de la nación (2020) Estadísticas criminales República Argentina – 2019, recuperado el 19 de noviembre de 2022 del sitio https://estadisticascriminales.minseg.gob.ar/reports/Informe%20Nacional%20Estadisticas%20Criminales%202019.pdf.

Peña, J. (2005). Ciudadanía republicana y virtud cívica. En M. J. Bertomeu, A. Domènech & A. de Francisco (Eds.), Republicanismo y Democracia (pp. 231-256). Miño y Dávila Editores.

Pérez, M. (2021) «Abolicionismo penal y utopías del presente. Más allá del castigo como respuesta a la violencia de género», en Fraga Utges, Victoria y Santangelo, Gisela, Violencias sexuales, género y sistema penal, Editores del Sur, pp. 150-180.

Código del artículo: 25002003