Políticas Culturales Republicano-Democráticas: la Renta Básica Universal como base para una igual libertad creativa

El artículo explora las potencialidades de una política cultural republicano-democrática sustentada en una Renta Básica Universal como garantía para el desarrollo de una verdadera libertad creativa edificada sobre principios igualitarios.

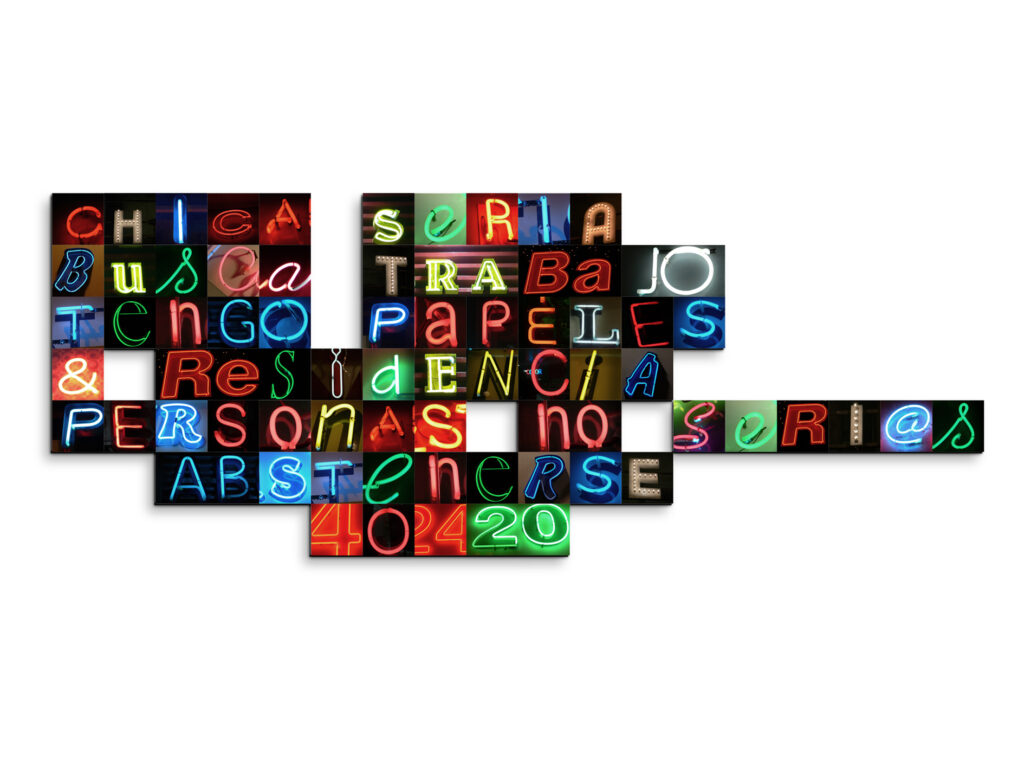

Por: Matías Zarlenga y David Casassas / Arte: Hugo Orlandini

Miss-celánea (detalle), 2007. Hugo Orlandini. Instalación fotográfica. 69 impresiones digitales sobre madera 105 x 270 cm

Introducción

El presente artículo explora las potencialidades de una política cultural republicano-democrática sustentada en una Renta Básica Universal como garantía para una verdadera igual libertad creativa. Para esta finalidad exploramos, en primer lugar, las condiciones de producción artísticas modernas, marcadas por la autonomía, las desigualdades y las inequidades. Enseguida nos adentramos en el análisis crítico de dos políticas culturales a las que denominamos “liberales” y “corporativas”, entendidas éstas como dos formas arquetípicas de intervenciones públicas en materia de fomento y regulación para la creación y producción artístico-cultural. Posteriormente, exponemos los fundamentos de una política cultural republicano-democrática y la importancia de una Renta Básica Universal como uno de sus ejes principales de acción. Hacia el final del artículo, enfatizamos la necesidad del carácter verdaderamente universal e incondicional de una Renta Básica Universal en oposición a una “renta solo para artistas”. Como cierre, exponemos cómo una Renta Básica verdaderamente Universal puede funcionar como el suelo propicio para el desarrollo de una igual libertad creativa para todas las personas, lo que ha de posibilitar un florecimiento humano plural y diverso.

Libertad creativa desigual y condicionalidades

Para comprender las condiciones sociales de la creatividad artística es necesario atender a las dinámicas específicas que han configurado la relativa autonomía del campo artístico y cultural. Esta autonomía emerge como resultado del proceso de modernización cultural (Weber, 1987). Dicho proceso supuso la liberación de los artistas respecto de mandatos exógenos que condicionaban la naturaleza de la producción cultural y su funcionalidad social (Bourdieu, 2002). Con la irrupción de la burguesía como nuevo actor social y del capitalismo como sistema dominante de regulación económica, la autonomía del arte alcanzó su punto álgido, pero también su mayor contradicción. En este contexto, como señala Peter Bürger (2000), los artistas adquirieron una libertad formal aparente para crear (libres de la tutela directa del clero o la monarquía, y sin una funcionalidad social impuesta), pero no una libertad sustantiva, puesto que el mercado introdujo condicionamientos indirectos en el sector artístico y cultural especializado.

Estos condicionamientos se reflejan, por un lado, en la estructuración desigual de las condiciones de producción, distribución, circulación y consumo artístico-cultural, resultado de las desigualdades estructurales propias de las sociedades capitalistas en el marco de los Estados burgueses de fines del siglo XIX y principios del XX. Por otro lado, desde el punto de vista de la creatividad artística, este condicionamiento se experimenta como una contradicción entre la libertad formal —aparente— de crear y producir (sin tutela o dirección externa) y la imposibilidad efectiva de sostener dichas creaciones y producciones debido a la desigual distribución de recursos en el mercado artístico.

El Modelo Liberal y Corporativo en Políticas Culturales

Las políticas culturales públicas nacidas en la segunda mitad del siglo XX tuvieron por meta garantizar los derechos culturales de la ciudadanía, entre los que se encontraba la creación artística en libertad y sin interferencias. Para los Estados de Bienestar o de Compromiso emergentes, tanto en Europa como en América Latina, esta tarea se llevó adelante a partir de distintas acciones que buscaban desmercantilizar las condiciones laborales de los trabajadores artísticos y culturales.

Dentro del paradigma de la democratización cultural primero, y de la democracia cultural después, estas políticas procuraron establecer mecanismos que garantizaran la libertad creativa en condiciones de justicia, por fuera de las inequidades y condicionamientos impuestos por el mercado. Sin embargo, como señalan Annette Zimmer y Stefan Toepler (1996), a partir de la tipología de regímenes de bienestar elaborada por Gøsta Esping-Andersen (2012), los mecanismos de desmercantilización aplicados desde mediados del siglo XX a los procesos de creación y producción artístico-cultural se estructuraron de manera diferenciada según los modelos de bienestar en los que se inscribieron. Zimmer y Toepler nos hablan de tres modelos de políticas culturales dentro de este contexto. Las políticas culturales liberales, las conservadoras o corporativistas y la socialdemócratas.

El modelo liberal de políticas culturales se caracteriza por una menor desmercantilización, dando lugar al mercado como agente central en el financiamiento de la producción artístico-cultural. Esto supone una menor presencia del estado en el gobierno de las organizaciones e instituciones culturales que brindan apoyo o soporte al sector artístico-cultural, y una mayor participación del sector empresarial y privado en el financiamiento de cultura. El principio rector del modelo liberal en políticas culturales se sustenta en la creencia según la cual la competitividad y la economía de mercado pueden funcionar como motor del desarrollo social y, dentro de este marco, de las artes y la cultura. Esta creencia se sustenta en la idea de que la diversidad de personas, empresas, corporaciones y fundaciones privadas garantizan la diversidad de las producciones culturales. Dentro de este modelo, el rol del Estado se limita a intervenir para facilitar la participación del sector privado, especialmente en las producciones artísticas no lucrativas o para garantizar la excelencia artística. Por tanto, en este modelo se terminan reproduciendo los condicionamientos e inequidades del mercado, pero con atenuantes.

El modelo corporativo de políticas culturales, por el contrario, se basa en la centralidad del estado como garante de derechos culturales. Para garantizar estos derechos el estado genera acciones y regulaciones que tienen por meta desmercantilizar la producción artístico-cultural. Se parte de la idea de que la producción artístico-cultural, tanto la lucrativa como la no-lucrativa, debe ser protegida y promovida por el estado. Sin embargo, en este modelo, la redistribución de recursos para garantizar estas metas, independientemente de los condicionantes del mercado, resultan desiguales, variando esta desigualdad según la disciplina artístico-cultural y el peso que las asociaciones profesionales y de trabajadores tienen. Así, dentro del sector artístico cultural se replica, en parte, el modelo de Estado corporativo, estructurándose la distribución de recursos de acuerdo con jerarquías históricas (como las que tradicionalmente separaban las llamadas “alta” y “baja” cultura) y/o a la fuerza corporativa de las asociaciones profesionales y de trabajadores de cada disciplina artístico-cultural.

En el contexto Latinoamericano, estos dos modelos han sido centrales y estructurantes de las políticas culturales desde mediados del siglo XX en adelante, especialmente en materia de políticas y financiamiento a la creación y producción artístico-cultural. De este modo, en Latinoamérica encontramos un binomio formado por estos dos modelos, los cuales van basculando e hibridándose a lo largo de la historia. Por un lado, políticas culturales basadas en la centralidad del estado, pero sustentadas en inequidades vinculadas al status corporativo que cada disciplina artística y asociación profesional y laboral tienen para captar la redistribución de los recursos. Por otro lado, políticas culturales que buscan garantizar la centralidad del mercado como agente dinamizador del sector artístico-cultural, reproduciendo sus condicionantes e inequidades estructurales. Esta alternancia terminó por obturar el desarrollo de acciones basadas en un modelo de estado más universalista e igualitarista próximo al modelo de políticas culturales socialdemócrata que Zimmer y Toepler describen en la Suecia de la década de 1960. 1

En las últimas décadas, el denominado “giro neoliberal” en las políticas culturales implicó una fuerte re-centramiento del mercado como agente dinamizador de la cultura. Esto se evidencia, por un lado, en el dominio de la racionalidad económica en materia de políticas culturales (Gattinger y St. Pierre, 2010). Por otro, en el proceso de precarización de las condiciones de vida y de trabajo de trabajadores/as artístico-culturales, como efecto de las políticas de austeridad, desregulación y recortes presupuestarios en materia de cultura. La pérdida de las mínimas garantías de seguridad y estabilidad laboral —ya de por sí frágiles en el mundo del arte y la cultura— tiene un corolario en el desempleo y subempleo, la vulnerabilidad, la incertidumbre constante y la ansiedad, lo que termina convirtiendo a los/as artistas y trabajadores/as culturales en parte de lo que Guy Standing (2011) define como el “precariado”.

Hacia un Modelo de Políticas Culturales Republicano-Democráticas

¿Podemos pensar en otro tipo de políticas culturales, por fuera del par Corporativismo-Liberalismo, que garanticen recursos más allá de los condicionantes del mercado y, por ende, que no sean redistribuidos de manera inequitativa? Aquí sostenemos la necesidad de imaginar otro tipo de políticas culturales que garanticen la creación artística en libertad, sin condicionalidades ni inequidades. Llamaremos a este tipo de política cultural “republicano-democrática”, entendiendo por “republicanismo democrático” el principio de no-dominación y, por tanto, de no-dependencia de instancias ajenas de carácter arbitrario. El punto de partida de las Políticas Culturales Republicano-Democráticas en materia de creación y producción artístico-cultural es entender que el sector artístico cultural está atravesado por múltiples vínculos de dependencia, los cuales representan, según la tradición republicana (Domènech, 2004; Pettit, 1997), la principal causa de erosión de la libertad individual y colectiva. En efecto, son muchas las ocasiones en que los/as trabajadores/as culturales y artísticos/as establecen relaciones con agentes de diversa índole que poseen la capacidad de interferir arbitrariamente en los procesos de creación artística y en la circulación social de las obras producidas.

Quizá la mejor manera de comprender la profundidad de estos mecanismos de erosión de la libertad en la esfera artística consista en reconocer la naturaleza estructuralmente inevitable de los mercados en las sociedades capitalistas. Bajo el capitalismo, los mecanismos de mercado —que no son en absoluto “automáticos”, sino que dependen de intencionalidades humanas en el diseño político-institucional de tales instituciones comerciales— posibilitan realidades y prácticas como la fijación depredadora de precios, la presencia de intermediarios capaces de alterar arbitrariamente los procesos de trabajo y la naturaleza misma de las obras o la consolidación de canales de distribución que concentran la atención pública en un puñado de artistas, condenando al mismo tiempo a la irrelevancia y al ostracismo a vastos sectores de la producción artística.

Como señalaron lúcidamente Karl Polanyi (1944) y, más recientemente, Ellen Meiksins Wood (2002), el problema bajo el capitalismo no reside tanto en la existencia de mercados —de hecho, los mercados han existido desde la Edad del Bronce y pueden ser regulados políticamente de maneras que resulten compatibles con la democratización de las relaciones sociales—, sino en el hecho de que los mercados han dejado de ser una “opción” para convertirse en una forma impuesta de coordinación social. En otras palabras, se han convertido en resultado de un proceso de “coerción” que descansa en vastos mecanismos de desposesión —y en la posterior mercantilización— sufridos por amplias capas de la población, incluidos/as los/as artistas golpeados/as por la precarización neoliberal que hemos descrito anteriormente. Por ello, sostenemos que, bajo las condiciones contemporáneas, el grado de libertad del que disfrutan los individuos y colectivos no debe medirse tanto por los niveles efectivos de desmercantilización ya alcanzados, sino por la capacidad de desmercantilizar recursos, actividades y esferas completas de trabajo y de acción humana —comenzando por el trabajo creativo— cuando su mercantilización amenaza con erosionar la libertad —en este caso, la libertad creativa— o, en otras palabras, cuando los mercados se diseñan de modo tal que efectivamente socavan esa libertad.

Por tanto, la primera concepción de una Política Cultural Republicano-Democrática reside en la idea de que la esfera pública —la res publica, la república— debe operar como herramienta para recuperar y redistribuir socialmente la riqueza colectivamente producida, riqueza que hoy se encuentra fundamentalmente en manos privadas. Al hacerlo, debe garantizar una vida digna para toda la población —empezando por toda la comunidad artística— y, desde allí, empoderar a todas las personas, sin exclusiones de ningún tipo, para encontrar modos de participar en la vida socioeconómica —en este caso, en el ámbito artístico— que realmente otorguen sentido tanto a sus vidas como a la vida en común (Casassas, 2024). De aquí se desprende el argumento “distributivo” a favor de una Renta Básica plenamente universal e incondicional como una de las primeras acciones de una Política Cultural Republicano-Democrática.

La Renta Básica Universal como acción de las Políticas Culturales Republicano-Democráticas

La Renta Básica Universal (en adelante, RBU) es una asignación monetaria de valor suficiente para satisfacer las necesidades de vida, de cuantía igual o superior a la línea de pobreza, brindada por el Estado de forma individual, universal e incondicional. Individual, porque la perciben cada una de las personas, no los hogares o grupos de convivencia. Universal, porque alcanza a la totalidad de la población, independientemente de su condición y sin ninguna exclusión. Incondicional, porque se percibe al margen de otras posibles fuentes de ingreso o de cualquier otra circunstancia que acompañe las vidas de las personas perceptoras (Casassas, 2024).

La potencialidad de una RBU enraizada en la tradición republicana reside en el hecho de que el poder de negociación derivado del acceso incondicional a un flujo de recursos permite a individuos y grupos gozar del “poder social” (Casassas, 2024; Wright, 2006) necesario para rechazar relaciones sociales dañinas en las que inevitablemente se depende de la voluntad ajena, y para nutrir, en cambio, aquellas relaciones que son compatibles con lo que somos o creemos querer ser, con lo que nos acerca a aquello que deseamos hacer.

Aquí sostenemos la necesidad de un beneficio universal e incondicional como la RBU, que cada ciudadano o ciudadana pueda emplear de múltiples maneras para garantizar su condición de participantes activos/as en la vida sociopolítica de su comunidad. Lo mismo ocurre con el trabajo artístico: ¿qué cuenta como trabajo artístico y qué no? ¿Es necesario un producto acabado para poder afirmar que estamos ante “un artista”? ¿Debe este/a artista formar parte de alguna organización formal de consolidación y difusión de su producción? ¿El proceso de reflexión, maduración y socialización de una idea incipiente cuenta como trabajo artístico? Más aún: ¿podemos considerar “artistas” a quienes, trabajando en “otras cosas”, mantienen la voluntad de abrirse al mundo de la creación apenas se les presente la posibilidad?

La inconmensurabilidad, en este caso, del “hecho artístico” aconseja que, en lugar de condicionar el acceso a un beneficio a la condición de ser “artista”, dicho beneficio sea universal e incondicional, de modo que todos/as aquellos/as con inclinación a dedicarse al mundo del arte puedan encontrar, de forma imprevisible y autónoma, sus propios caminos hacia la creación, lejos de la tutela o arbitrariedad de terceros.

Una “RBU sólo para artistas”, como se aplica en Irlanda de modo experimental 2, puede interpretarse como el resultado de no comprender que los seres humanos poseen —o aspiran a poseer— “vidas multiactivas” (Gorz, 1997), es decir, vidas compuestas por conglomerados cambiantes de actividades de diversa índole, cuyos contornos no siempre están claramente delimitados y que tienden a empobrecerse —a volverse “mono-activas” u “oligoactivas”— cuando se nos obliga a organizarlas bajo el corsé de cánones estrictos, protocolos rígidos u otras formas de ordenación de la acción humana.

Además, la introducción de beneficios monetarios restringidos a determinados grupos sociales —artistas, agricultores/as, cuidadores/as, etc.— equivale también a un proceso de compartimentalización de la ciudadanía y a la encapsulación de sus miembros en nichos cerrados y desconectados, lo cual abre la puerta a la competencia por los recursos públicos disponibles y, como señalaba Zygmunt Bauman (Leighton, 2002), a una división estricta entre “donantes” y “receptores”, lo cual deriva, en última instancia, en dinámicas de atomización social, sectarismo, corporativismo y en una cultura del rechazo hacia la alteridad.

El florecimiento humano —también en la esfera artística, o quizás especialmente en ella— depende en gran medida de la disponibilidad de espacios y de tiempo para la espontaneidad y para la emergencia de trayectorias individuales y/o colectivas concebidas autónomamente. Esto nos obliga a cuestionar cualquier posibilidad de “listados cerrados” de actividades consideradas socialmente valiosas —o “verdaderamente artísticas”— y a abrirnos al carácter esencialmente contingente, situado y sorprendente de la actividad artística —y de la vida humana misma—.

La RBU como base para una “igual libertad creativa”

Todo lo anterior nos conduce a plantear la necesidad de una RBU como herramienta orientada al fomento de Políticas Culturales Republicano-Democráticas capaces de promover una “igual libertad creativa” para todas las personas, sin exclusiones. La tradición republicana —a la que este trabajo se adscribe— no entiende la igualdad como “estricta igualdad de recursos”, sino como “reciprocidad en el acceso a la libertad” o, en otros términos, como “igual libertad”. En el terreno del trabajo artístico y cultural, la teoría —y la práctica— política republicana respalda la idea de igualdad en el acceso a la capacidad u oportunidad de realizar elecciones genuinas y de desplegar trayectorias artísticas libres de la mera posibilidad de interferencias arbitrarias por parte de otras personas. Es a esto a lo que denominamos “igual libertad creativa”.

De ahí la relevancia de la distinción que propone Erik Olin Wright entre las justificaciones “estáticas” y las justificaciones “dinámicas” de la RBU. En efecto, Wright (2016) reclama un desplazamiento desde las “justificaciones estáticas” de la RBU —referidas al tipo de mundo que esta medida configuraría: uno con menos pobreza, menos precariedad, menos exclusión social, etc.— hasta sus “justificaciones dinámicas”, que se hallan vinculadas al mundo -a las trayectorias vitales y de trabajo- que la RBU “pone en movimiento”. Por supuesto, un escenario con menos pobreza y menor precariedad es altamente deseable, pero la promesa verdaderamente transformadora que encierra la RBU tiene que ver con la posibilidad de desplegar, en condiciones de “igual libertad creativa”, formas de trabajo y de vida (artística) que deseamos para nosotros/as mismos/as y que hoy se ven impedidas —cuando no directamente sepultadas— por la desposesión capitalista, que obliga a la mayoría de la población a “aceptar”, para sobrevivir, lo que “se ofrece” en los mercados de trabajo contemporáneos (si es que efectivamente se ofrece algo). En este sentido, Wright sugiere que una de las realidades que podemos concebir —y hacia la cual podemos trabajar socio-políticamente para hacerla efectiva— es la extensión social de formas de cooperativismo y de gestión comunitaria de la producción (artística), formas sistemáticamente obstaculizadas por la atomización y la subordinación capitalistas, especialmente en la era (pos)neoliberal que estamos viviendo.

Lo que aquí revindicamos, siguiendo a André Gorz (1997), es la “propensión humana a incorporar, de manera autónoma y flexible, distintos tipos de actividades [productivas, reproductivas, políticas, artísticas, etc.] que conforman conglomerados cambiantes capaces de adaptarse a las necesidades y circunstancias evolutivas que acompañan a cada ciclo vital singular. […] ¿Podemos dotarnos de recursos que nos proporcionen el poder de negociación necesario para tomar decisiones genuinas y autónomas y ponerlas efectivamente en circulación, siempre en la dirección de esta expansión plural de los modos en que exteriorizamos nuestras capacidades y deseos?” (Casassas, 2024: 152-153). Parece que, al menos en cierta medida, la RBU puede contribuir a que ello sea posible y, por tanto, mantener alejadas de los procesos de desposesión material y simbólica —que sistemáticamente bloquean la propensión humana a desarrollar múltiples formas de trabajo (artístico) con sentido— las variadas posibilidades de florecimiento humano plural y diverso.

La “economía política de la igual libertad creativa” se orienta a explorar modos de poner fin a un escenario social injusto. A través de Políticas Culturales Republicano-Democráticas —sustentadas en una renta básica verdaderamente universal e incondicional—, esta “economía política” permitiría redistribuir equitativamente, en forma de “dividendos sociales”, la riqueza común y socialmente producida entre todos los actores; conferiría poder de negociación a los individuos para rechazar relaciones sociales que restringen la libertad y para nutrir actividades y entornos favorables al despliegue de trayectorias artísticas autónomas; y, al evitar rigideces en el diseño de esquemas de política de ingresos, fomentaría la emergencia espontánea de las capacidades artísticas y, en definitiva, del florecimiento humano.

Referencias

Bennett, C. (2021). Implementing a Universal Basic Income Pilot for Artists and Arts Workers in Ireland Seán. In Delivering a Basic Income Pilot A patway to a Basic

Bourdieu, P. (2002): Las reglas del arte: génesis y estructura del campo literario, Barcelona: Anagrama.

Brien, J. O., & Clancy, A. (2022). A policy review of Basic Income for the Arts Pilot Scheme. Irish Journal of Arts Management and Cultural Policy, 9(21–22), 43–57.

Bürger, P. (2000): Teoría de la vanguardia, Barcelona: Ediciones Península.

Casassas, D. (2024): Unconditional Freedom: Universal Basic Income and Social Power, London: Pluto Press.

Domènech, A. (2004): El eclipse de la fraternidad. Una revisión republicana de la tradición socialista, Barcelona: Crítica.

Esping-Andersen, G. (2012): The Three Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge: Polity Press.

Gattinger, M. and St. Pierre, D. (2010): “The ‘Neoliberal Turn’ in Provincial Cultural Policy and Administration in Québec and Ontario: The Emergence of ‘Quasi-Neoliberal’ Approaches”, Canadian Journal of Communication, 35(2).

Gorz, A. (1997): Misères du présent, richesse du possible, Paris: Galilée.

Leighton, D. (2002): “Searching for Politics in an Uncertain World: Interview with Zygmunt Bauman”, Renewal: A Journal of Labour Politics, 10(1), pp. 14-18.

Meiksins Wood, E. (2002): The Origin of Capitalism: A Longer View, London: Verso.

Pettit, P. (1997): Republicanism: A Theory of Freedom and Government, Oxford: Oxford University Press.

Polanyi, K. (1944): The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time, Boston: Beacon Press.

Standing, G. (2017): Basic Income: And How We Can Make It Happen, London: Penguin.

— (2011) The Precariat: The New Dangerous Class, London: Bloomsbury.

Weber, M. (1987): Ensayos sobre Sociología de la Religión, Madrid: Taurus.

Wright, E.O. (2016): “Sociology and Epistemology of Real Utopias: A Conversation with David Casassas and Maciej Szlinder”, Theoretical Practice, Zimmer, A. and Toepler, S. (1996): “Cultural Policies and the Welfare State: The Cases of Sweden, Germany, and the United States”, The Journal of Arts Management, Law, and Society, 26(3): 167-93.

Código del artículo: 25002004